実は、わたくし今までほとんどフレームワークらしいフレームワークは使ったことがありません。

さすがに、そろそろフレームワークでも触ってみようかと思って色々調べました。

一応この業界に10年ほどいるんですけど、僕の周り(大手SIや協力会社)などで圧倒的に使われているのが、未だにStrutsなんですよね。

でも、今からStrutsかーと思って色々調べたところ、Playframework2というフレームワークが非常に人気らしいので、インストールしてみました。

Playframework2のダウンロード

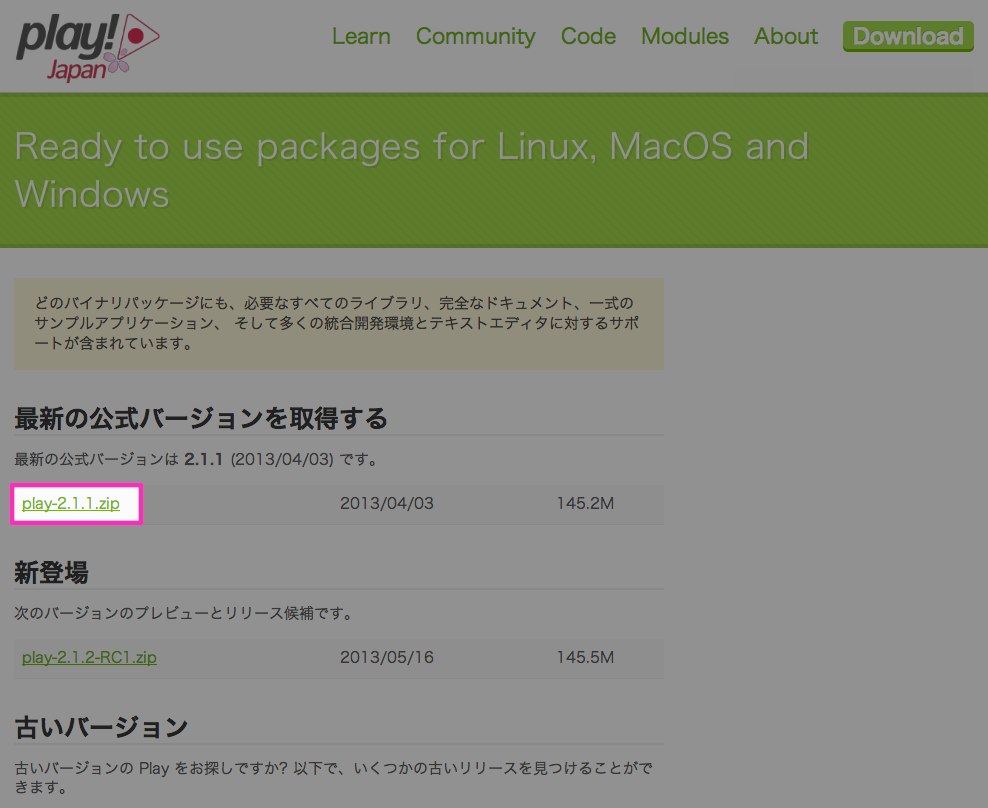

下のページのリンクから、最新の公式バージョンをダウンロードします。

Download — Playframework

ファイルサイズは100MBくらいあるので、時間がかかる場合があるかもしれません。

Playframework2のインストール

zipなので適当に解凍してインストールします。

イマイチどこにインストールしたらいいのかわからないのですが、僕はホームディレクトリにToolsというディレクトリを切って、そこに色々配置しているので、今回もそこにインストールしました。

[bash]

mkdir -p ~/Tools/play

mv play-2.1.1 ~/Tools/play/2.1.1

[/bash]

もちろん、こんなところにパスなんて通っていないので、パスを通します。

僕はzshを使っていますが、みなさまのログインシェルに合わせてください。

[bash]

vim ~/.zshrc

# 末尾に追加

PLAY_HOME=/Users/自分のユーザ名/Tools/play/2.1.1

export PLAY_HOME

PATH=$PATH:$PLAY_HOME

export PATH

[/bash]

で、最後にパスが通ったか確認します。

[bash]

which play

[/bash]

playまでのパスが表示されればOKです。

play not found

みたいに表示されたら、多分パスの設定が違っています。

Playframework2を起動してみる

とりあえず、最初のアプリを作ってみます。

どうせ消すつもりなので、デスクトップで作業。

[bash]

cd ~/Desktop

play new sample_app

# ここで色々ダウンロードが始まります。

# アプリケーション作成の質疑応答になります。

What is the application name? [sample_app]

> (エンター)

Which template do you want to use for this new application?

1 - Create a simple Scala application

2 - Create a simple Java application

> 2(エンター)

OK, application sample_app is created.

Have fun!

[/bash]

ってな感じで、表示されたらOKだと思います。

多分、アプリケーションのひな形が作成された状態だと思います。

では、起動してみましょう。

[bash]

cd sample_app

play run sample_app

[/bash]

起動したら、ブラウザを開いてlocalhost:9000にアクセスします。

Playframework2のサンプルページが表示されれば、無事起動完了です。

とりあえず、今回は起動までしましたが、次回以降は少しアプリケーションを作ってみたいと思います。